Ressourcenorientierung und schwierige Themen

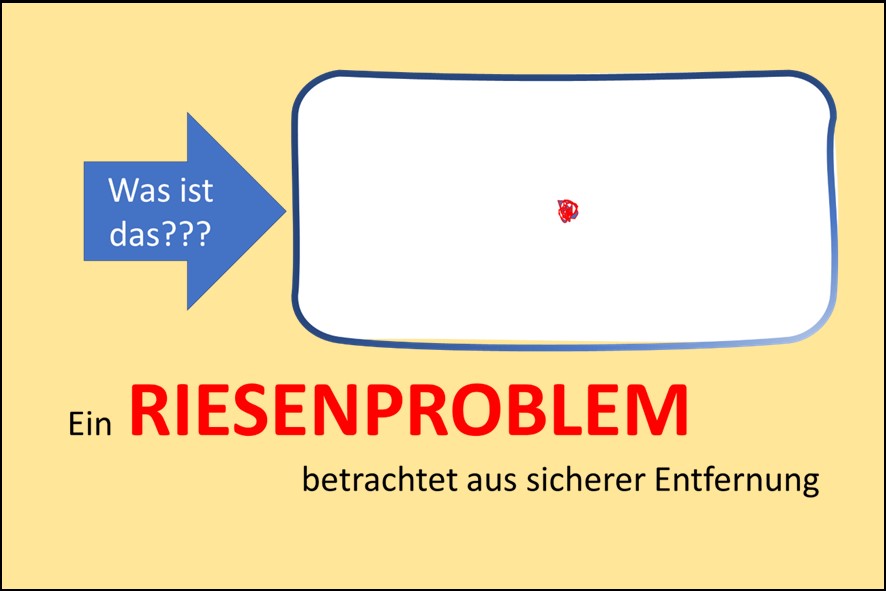

In der Idiolektik sind wir bestrebt, immer wieder ressourcenvolle Inhalte aufzugreifen. „Aber man muss doch auch über die Probleme reden können!“, wird dem dann oft entgegengehalten. Grund genug, einige Gedanken zu diesem Thema niederzuschreiben. Dabei kommen wir nicht umhin, auch das Thema „Erinnerung“ zu streifen, wobei wir der Komplexität des Themas nicht gerecht werden können und es bei einem Anstreifen bleiben wird.

Meine Erinnerungen sind stets als ganze Netzwerke gespeichert, deren einzelne Fäden mir nicht bewusst sind. In der Neurowissenshaft gibt es den netten Satz „Neurons that fire together, wire together“, auch als „Hebbsches Gesetz“ bekannt: Neuronen, die gleichzeitig aktiviert werden, vernetzen sich miteinander. Und diese Vernetzung sorgt dafür, dass beim Aktivieren eines Neurons auch sämtliche damit vernetzten Neuronen aktiviert werden.

Wieso ist dies wichtig, bzw. was hat das mit dem Thema zu tun? Nehmen wir mal ein sehr vereinfachtes Beispiel: Ich bin auf dem Weg zum Bäcker. Ich rieche schon den vertrauten Duft frischen Brotes, es nieselt leicht. Vor mit geht eine Mann mit bunten Gummistiefeln. Kurv bevor ich den Laden betreten kann, geht ein Kunde aus dem Geschäft, ich höre die altmodische Ladentür bimmeln. Und in dem Moment fährt ein Auto aus der neben dem Bäcker liegenden Hausausfahrt und rammt mich. Es ist nicht Wildes passiert, eine Verstauchung, ein blauer Fleck, aber der Schreck sitzt tief.

Vor allem Erlebnisse, die unsere soziale oder physische Integrität bedrohen, werden mit einer enormen Erinnerungsdichte gespeichert (dies mag der Grund sein, weswegen viele Menschen derartige Ereignisse als wie in Zeitlupe ablaufend beschreiben). Die Amygdala sorgt dafür, dass diese Situation mit all ihren Details ohne Umwege im episodischen Gedächtnis landet. Dieses „ohne Umweg“ kann aber auch dazu führen, dass wir keine bewusst reproduzierbare Erinnerung an diese Ereignisfolge bilden können.

Nun ist es so, dass eine Instanz (der anteriore cinguläre Cortex) in uns beständig dabei ist, ständig das Umfeld zu beobachten: einerseits sozusagen das innere Umfeld wie Blutdruck, Herzschlag etc. und andererseits die äußere Umwelt. Diese Instanz ist spezialisiert darauf, als bedrohlich gespeicherte Elemente zu identifizieren, um schnellstmöglich reagieren zu können. Da wird nicht langwierig analysiert oder nachgefragt, es geht darum, die Gefahr rasch zu erkennen und rasch zu reagieren. Entdeckt diese Instanz nun auch nur zwei Elemente, die zu einem derartigen Erinnerungsnetzwerk gehören, wird die Amygdala informiert und die aus Sicht dieser vorsprachlichen Instanz angemessenen Reaktionen gestartet. Und zwar ohne Rücksprache mit unserem Bewusstsein.

Dies könnte in unserem fiktiven Beispiel dazu führen, dass Nieselregen und das gleichzeitige Geräusch einer Türglocke zu einer scheinbar unverhältnismäßigen Reaktionen führen. Adrenalin wird ausgeschüttet, der Herzschlag ist beschleunigt, die Brustmuskulatur wird angespannt… Und ich könnte beginnen, mir ernsthaft Sorgen über diese Zustände zu machen, denn deren Ursache entzieht sich ja meinem Bewusstsein.

Derartige unbewusste Mechanismen können eine echte Einschränkung der Lebensqualität darstellen – diese Körperreaktionen überfallen mich ja wie aus heiterem Himmel. Und so habe ich das Gefühl, unerklärliche Angstattacken zu haben, und die Frage drängt sich auf, was denn mit mir nicht stimmt.

Wenn in einer Gesprächssequenz die Rede auf ein Erlebnis kommt, in dem sich mein Gegenüber als stark, kompetent und selbstwirksam erlebt hat, und dann aus dieser Grundhaltung auf die problematisch Situation (deren Ursachen oder Auslöser ja nicht bekannt sein müssen) geschaut wird, passiert etwas Spannendes: die eben generierte Erinnerung der Stärke, der Eigenwirksamkeit hängt sich quasi an das Netzwerk, das die problematische Situation präsentiert. Denken wir an das oben genannte Hebbsche Gesetz: wird in mir nun wieder durch Nieselregen und bunte Gummistiefel diese seltsame Reaktion ausgelöst, werden nun parallel dazu auch die Erinnerungen an Stärke und Eigenwirksamkeit aktiviert, was eine veränderte Wahrnehmung der Situation zu Folge haben kann. Und zwar ohne, dass ich nun „verstehen“ würde, was denn die Ursachen wären.

Und das kann ungemein hilfreich sein.